🔑 關鍵字

心理界限、慈悲、助人工作者、金剛經、無我、陪伴、投射、情緒勞動

目錄

「須菩提!於意云何?汝等勿謂如來作是念:『我當度眾生。』須菩提!莫作是念!何以故?實無有眾生如來度者。若有眾生如來度者,如來即有我、人、眾生、壽者。須菩提!如來說有我者,則非有我,而凡夫之人,以為有我。須菩提!凡夫者,如來說則非凡夫,是名凡夫。」

化無所化分第二十五

你越想幫他,他卻越想逃——怎麼了?

你有沒有遇過這種情況:

-

越是想幫朋友脫離痛苦,對方卻更排斥?

-

明明是出於愛的叮嚀,孩子卻說你控制他?

-

個案不斷向你求助,你卻感到越來越疲累……

你不是沒做事,而是做得太「用力」。這時,《金剛經》的一句話,或許會帶來轉念的空間:

「實無有眾生如來度者。」

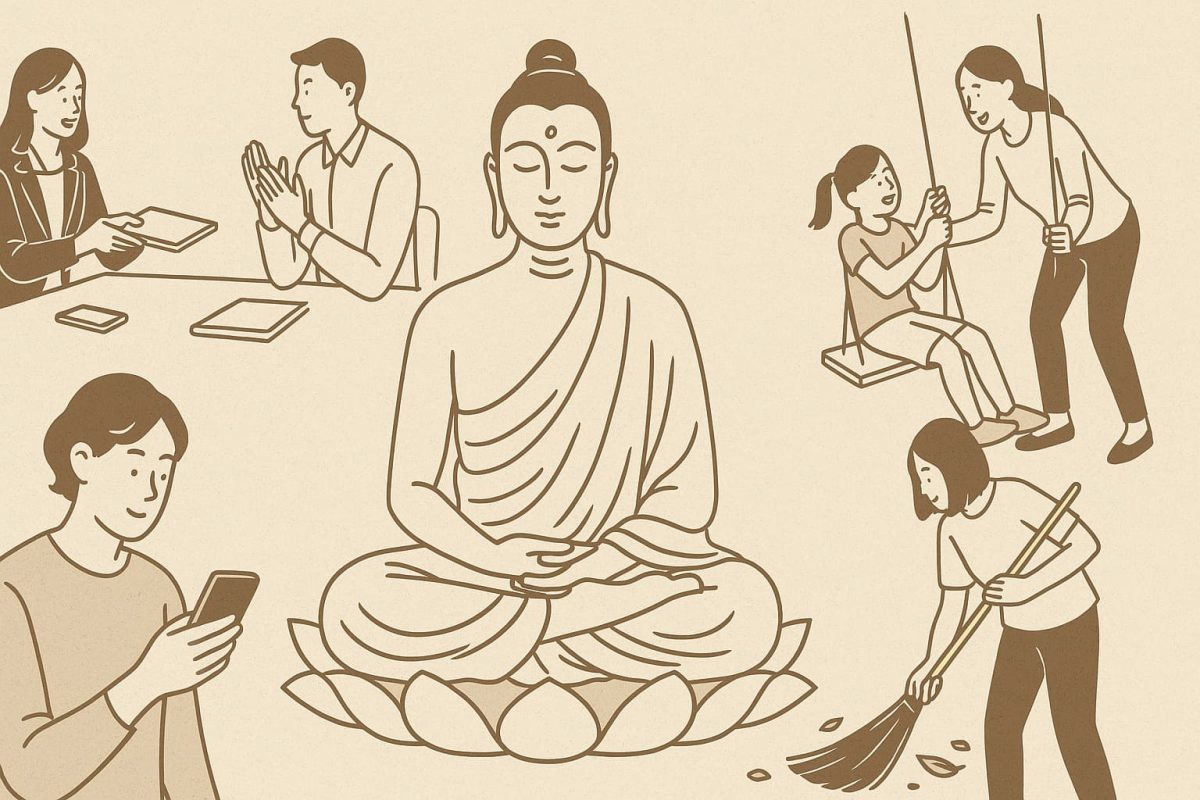

佛陀不是叫我們什麼都不做,而是提醒我們:幫助他人,不需要把自己變成救世主。

《金剛經》的「無所度」其實是一種清明的慈悲

《金剛經》是佛教大乘經典,旨在破除一切執著。其中「化無所化分」這段經文說明:

佛陀度眾生,但又說「實無有眾生如來度者」,因為一旦執著「我是度者,你是被度者」,就落入了「我、人、眾生、壽者」的分別心。

這不是矛盾,而是一種智慧的提醒:

真正的慈悲,不是「我來改變你」,而是「我陪你,但尊重你選擇怎麼走」。

這與心理學中的「無我陪伴」觀點相呼應:助人者若把自己的價值綁在對方的轉變上,就容易陷入情緒耗竭。

心理界限成熟,是助人者的修行

心理界限(psychological boundaries)指的是:我能清楚知道什麼是我的、什麼是對方的——包括情緒、責任與選擇。

美國心理學家 Ascott Brown 指出,健康的界限能大幅降低「情緒勞動」——也就是為他人情緒過度付出的疲憊感。

助人者常常會有這樣的念頭:

-

「他沒改變,是不是我不夠好?」

-

「我說那麼多,他怎麼還是這樣?」

-

「我太在乎他了,導致我現在很痛苦……」

這些其實是將「改變他人」視為自己的責任,甚至價值。這就是佛陀說的「有我」的執著。

當心理界限成熟後,助人者會轉而這樣想:

「我在這裡陪他,但我不控制他的人生。他的選擇,不定義我的價值。」

這,就是《金剛經》說的「無所度」之慈悲。

日常中的例子:愛,不等於干涉

🌱 例子一|媽媽的愛與兒子的反彈

一位媽媽看到兒子沉迷電玩、毫無目標,忍不住天天唸叨:「你再不醒醒,人生就完了!」還規劃好他的未來要考公職。結果,兒子搬出去,甚至斷絕聯絡。

這位媽媽的出發點是愛,但她的「我幫你選未來」讓孩子感覺被控制,失去了成長的空間。

改變方式:她學會放下控制,改以陪伴與傾聽,建立起新的信任關係。讓孩子自己找方向。

👂 例子二|朋友需要的是傾聽,而不是建議

小美總是熱心給建議:「你應該這樣做才對!」但朋友卻說:「我只是想被聽見。」

她後來學會了放下「解決問題」的急迫,改以安靜地陪在一旁。結果,朋友反而更願意分享,也更能找到自己的答案。

🧘♂️ 例子三|心理師的內在練習

心理師小安遇到創傷個案,對方常傳訊說:「我好痛苦,我是不是沒救了?」

起初小安總是急著安撫對方,甚至半夜還在回訊,自己卻感到越來越疲憊。

後來在督導協助下,他學會設定界限,並引導個案學會自我調節。結果,個案反而變得更獨立,也更願意主動找資源。

✅ 陪伴,不是把對方的人生揹在自己肩上。真正的愛,是相信他有自我修復的力量。

「我只是陪你」,不代表我不在乎

很多人會誤解「無所度」是冷漠,甚至覺得:「難道什麼都不管才是慈悲嗎?」

但佛法的「無所住而生其心」,說的是:不住於我相,不執著於成敗,但仍用心而行。

心理學研究也支持這一點。根據 Deci & Ryan 的自決理論:

「當我們被放手信任時,更容易產生內在動機;而被強迫控制,反而讓人抗拒。」

所以你越想掌控結果,對方越難真正改變。放下控制,反而是一種更溫柔的力量。

✨做一位無所度的同行者

在這個充滿焦慮與控制欲的社會,能夠清明地陪伴,反而是一種深層的修行。

放下「我來救你」的焦慮,才有空間聽見對方真正的渴望。

正如佛陀:「化而無所化,度而無所度。」

🔄 練習與提醒

-

當你陷入情緒勞動時,問問自己:

👉「這是我的責任,還是他的選擇?」 -

每天留五分鐘靜心,練習不執著他人的改變是否如你所願。

-

嘗試在陪伴中提醒自己:

💬「我只是陪你,不是要改變你。」

你不是救世主,但你可以是一盞溫柔的燈,照見對方也照見自己。