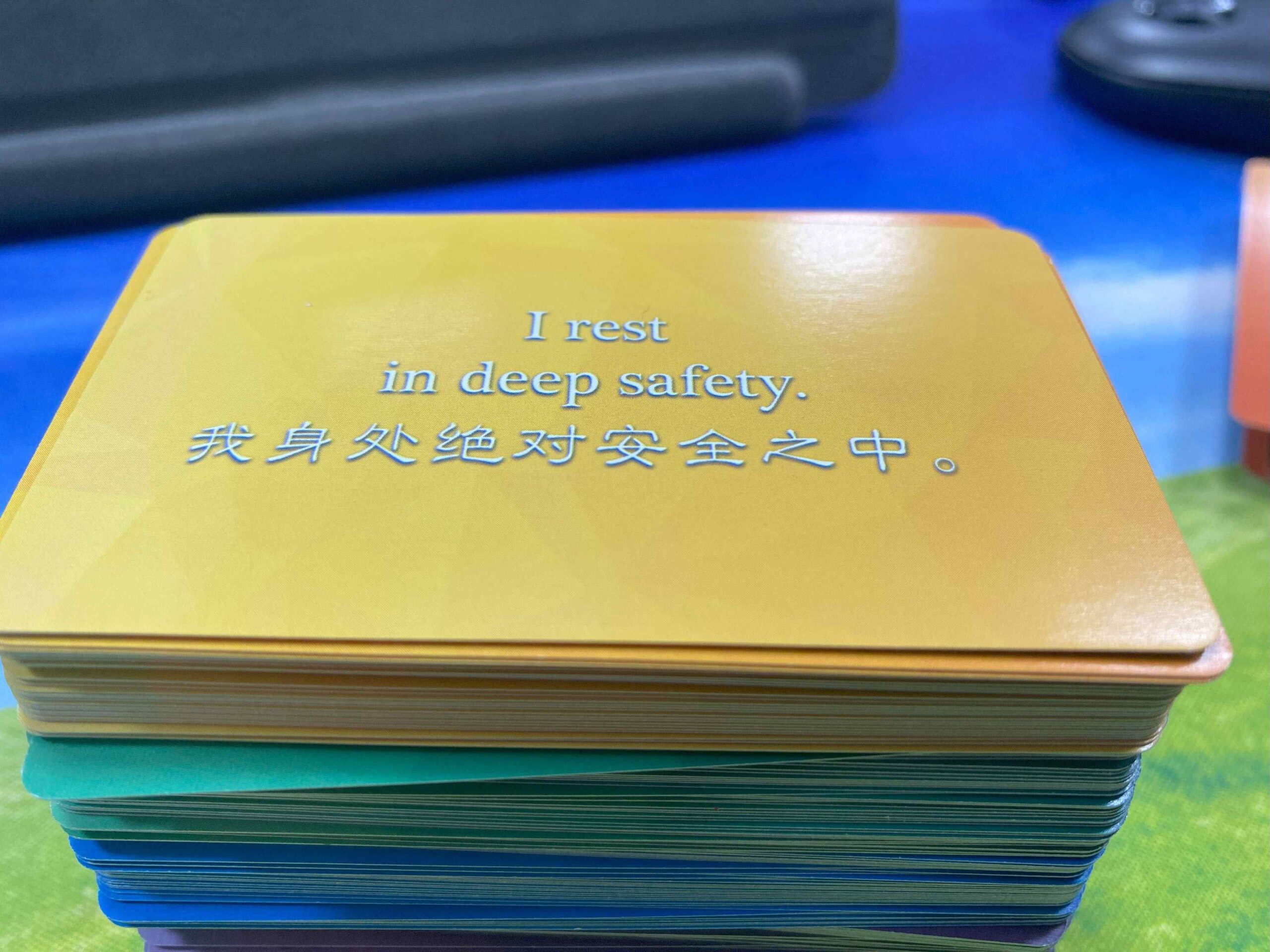

他是一位亞斯患者,容易緊張焦慮,最近半夜兩點就醒來睡不著,脾氣變得不好,對這個現象我跟他討論好一會,在結束前,他抽了一張彩虹卡,他在我這抽卡已經不是第一次,這次抽的內容是”I rest in deep safety我安息在深層的安全之中”,正剛好是討論的內容。驚嘆道,為什麼到你這裡抽牌都這麼準。

他的焦慮都是自己的想像而來,因為在現實上他也沒有真的遇到什麼危險或危機,只有一直擔心會有不好的事發生。所以牌卡提醒他,你是安全的。

卡牌之所以準,是因為你的意念已經跟牌卡產生互動,卡牌根據這個互動給予回應。是的,意念是會影響外界的物質,量子科學的雙縫實驗已經逐漸證實這點。

跟秉祐老師談談

……………………………………………………………..

秉祐老師向菩薩發願來利益眾生,以心理諮商、幫助眾生解決問題,公益義工個人不收紅包、饋贈、餐宴,免掛號或自費,但勿起貪念,請多多行善佈施!

想跟秉祐老師線上談談嗎?

線上諮詢請利用LINE預約

面對面諮詢請先線上預約

地點:高雄易學佛堂,高雄佛堂面對面諮詢預約

https://kunde3.simplybook.asia/v2/……

地點:台北易學佛堂,台北佛堂面對面諮詢預約

https://kunde.simplybook.asia/v2/……

想預約公益講座嗎?

請來信 psy130234@gmail.com

秉祐老師向菩薩發願來利益眾生,以心理諮商、幫助眾生解決問題,公益義工個人不收紅包、饋贈、餐宴,免掛號或自費,但勿起貪念,請多多行善佈施!