目錄

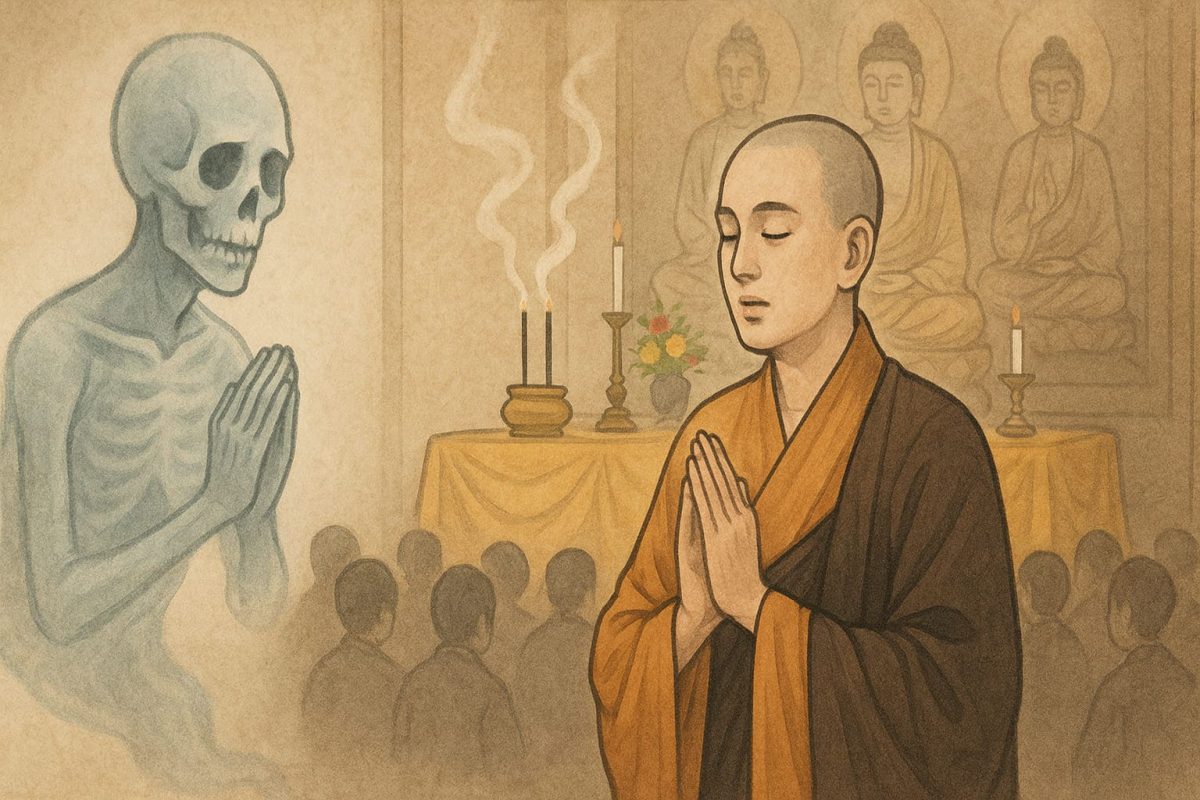

慧蘭師姐的父親過世已十年,這十年間,她年年為父報名超渡法會,場場不落,香油錢、蓮位、功德簿,一項不缺。她相信:法會會幫父親超脫輪迴。

但奇怪的是——她常夢到父親,夢裡他站在老家門口,眼神不悅,不說話。她不以為意,以為是「思念的夢」。直到有一天,她到另一間佛寺參加共修,被一位老比丘喚住:

「這位女施主,你的父親,還在等你開口對他說一件事。」

慧蘭驚訝:「我年年都超渡他耶!還有什麼沒說的?」

老比丘閉眼誦了一句偈語:「誦經如潮,不問心聲,亡靈何由得度?」

她呆住了。那一刻,她猛然想起——父親過世那年,她因為爭產沒有見他最後一面。她從來沒對父親說過:「對不起。」

那天,她沒有誦經,也沒有點燈。她只是在佛前跪坐許久,說出一句話:「爸,我對不起你……我只想讓你知道,我不是不愛你,只是不會表達……」

當晚,父親又出現在夢中。這次,他微笑著,轉身走遠了。

只參加法會,可能的問題

● 忘了「施」應該是對症下藥

佛經裡說「三輪體空」的布施,不是只做給人看、做給神看,而是發乎真心,應眾生所需。若只是定期法會、廣邀施主,而不關心亡靈是否真的需要那部經、那場超渡,那只是「施」,未必是「慈」。

● 假借佛名,實行人意

法會若淪為一種「例行公事」與「功德買賣」,那就可能變成一種集體安慰劑:「我們做了,所以他們應該好了吧。」

但若連一句「你們需要什麼?」都沒問,又怎麼知道所做是否真有效?

佛教慈悲本該具備的三個面向

● 觀機逗教:看對象的狀況來決定要給予什麼

→ 有些亡靈需要安慰,有些需要引導放下,有些只想跟你說一句話……

● 以願為本:不是辦完一場法會就功德圓滿,而是願眾生離苦得樂

→ 若只是施錢、誦經,而不問對方靈性是否轉化,就如開藥不問病情。

● 真心傾聽:活人需要關心,亡靈何嘗不是?

→ 法會若失去人味,那就只是音樂、誦聲、煙霧與財帳,卻少了那份「我真的希望你安好」的誠意。

應對之道:如何不落空洞法會?

✅ 與其誦千部經,不如一句真心祝禱

若你能真心說出:「若你還在苦中,願我所念此經能幫你得度。」那就已經超越了只誦不問的法會。

✅ 建立內心與亡靈的對話

佛堂不妨設立「心語牆」、「亡者信箱」或「悔懺回向書寫區」,讓家屬與亡者有情感出口。這種真情,比單一場法會更深刻。

✅ 確切了解亡靈的需求

擔心無法滿足亡靈嗎?確實,亡靈的需求你不一定能滿足,但是你需要先傾聽,以接納懺悔的誠意態度面對,對於無法達成的需求可以與亡靈誠懇溝通,替換成其他方式。

你是施捨?還是在祝福?

如果亡者是你摯愛的人,你希望他走得安穩、清楚、放下,而不是只有一場香火與頌聲對他說「你該走了」。

真正的慈悲,不是忙著做形式、數功德點數,而是靜靜地問一句:

「你還有什麼放不下的?如果可以,我願幫你放下。」

慈悲,不是預設需要,而是去問需要

佛陀曾說「隨順眾生,方為大悲」。若我們以佛法為工具,卻不探問眾生之苦,那再多法會,也只是人間熱鬧,亡靈未必受用。

或許,我們可以重新定義超度的目的:

不只做給人看,不只做給神看,而是做給那看不見、卻真實存在的悲苦看。

而這樣的態度更是慈悲心的展現