你也在不知不覺中相信『一切都完了』?解鎖中道的心理力量

《金剛經》中,佛陀告誡弟子:「發阿耨多羅三藐三菩提心者,於法不說斷滅相。」這句話不僅揭示了菩薩對「空性」的深刻理解,也點出人類常見的心理誤區——災難化與絕望。本文結合佛法與認知行為心理學,通過中道觀與信念重建,幫助我們在生活困境中找到希望與行動的方向。

《金剛經》中,佛陀告誡弟子:「發阿耨多羅三藐三菩提心者,於法不說斷滅相。」這句話不僅揭示了菩薩對「空性」的深刻理解,也點出人類常見的心理誤區——災難化與絕望。本文結合佛法與認知行為心理學,通過中道觀與信念重建,幫助我們在生活困境中找到希望與行動的方向。

《金剛經》中「若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不能見如來」一偈,直指人們容易因外在色相與言語聲音而誤認佛的本質。這與現代心理學的「角色投射」與「認知偏誤」現象不謀而合。我們經常因某人外表好看、說話動聽,便高估其內在品質,反之亦然,這不僅影響人際判斷,更阻礙我們看見自己與他人的本質。本文透過佛法智慧與心理學理論交織,探討如何從日常中破除錯覺,培養清明的覺察與不住於相的眼光。

《金剛經〈化無所化分〉》提出「實無有眾生如來度者」,表面看似否定度化的行為,實則揭示了真正慈悲的本質:放下主客對立的執著。本文從心理學角度切入,指出「無所度」不是冷漠或不作為,而是助人者心理界限成熟的展現。透過日常生活與助人關係中的例子,我們將看見這份不介入、不控制的慈悲,如何成為更有力量的陪伴。

《金剛經》〈福智無比分〉云:「若人以此般若波羅蜜經,乃至四句偈等,受持、讀誦,為他人說」,其功德遠超以三千大千世界七寶布施。表面上這是在讚嘆「說法」的功德,但更深一層,其實指出:「為他人說」不只是弘法,更是修行者從自修邁向自他共修的轉捩點。說法,是對自身修行的整理與深化,也是智慧與慈悲的雙向展現。

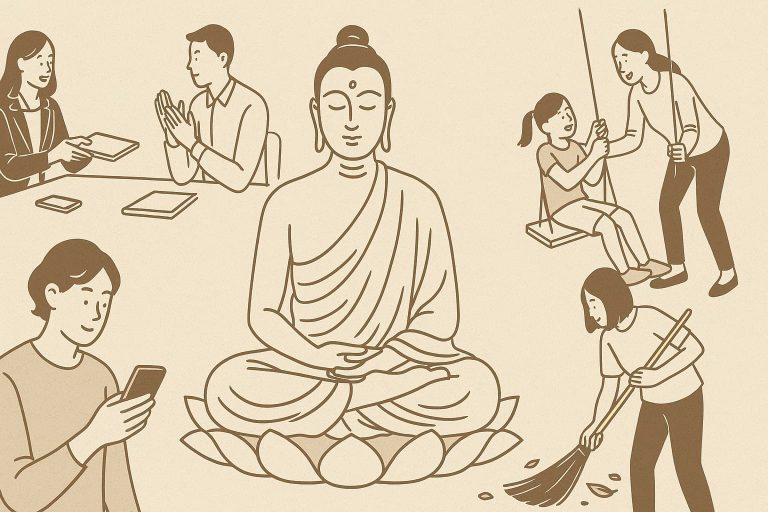

佛法是否有高下之分?修行是否要靠閉關、誦經、持咒才算正道?《金剛經》中明言:「是法平等,無有高下」,點出佛法的核心是平等與無執。本文從日常生活出發,探討佛法如何在每一個人心中自然顯現,只要心念清淨、無我無求,不論職業、角色或形式,皆能契入修行之道。

《金剛經》第22品〈無法可得分〉中,佛陀強調「無所得」的智慧,指出連「佛果」本身也無可執取。成佛不是獲得某種終極狀態,而是放下一切執著,包括對證悟的期待。本文透過現代生活的三個場景(考試、感情、創作),詮釋「無所得」的實踐智慧,並探討其挑戰,幫助讀者體會真正的自由與安然。