🔑 關鍵字

燃燈佛、授記、佛法、一切法、無所得、金剛經、菩提心、無我

目錄

爾時,須菩提白佛言:「世尊,善男子、善女人,發阿耨多羅三藐三菩提心,云何應住?云何降伏其心?」佛告須菩提:「善男子、善女人,發阿耨多羅三藐三菩提心者,當生如是心:我應滅度一切眾生;滅度一切眾生已,而無有一眾生實滅度者,何以故?須菩提若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相,則非菩薩。所以者何?須菩提!實無有法,發阿耨多羅三藐三菩提心者。

須菩提!於意云何?如來於然燈佛所,有法得阿耨多羅三藐三菩提不?」「不也。世尊!如我解佛所說義,佛於然燈佛所,無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」佛言:「如是!如是!須菩提!實無有法,如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提!若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者,然燈佛即不與我授記:『汝於來世當得作佛,號釋迦牟尼。』以實無有法,得阿耨多羅三藐三菩提,是故然燈佛與我授記,作是言:『汝於來世,當得作佛,號釋迦牟尼。』

何以故?如來者,即諸法如義。若有人言:如來得阿耨多羅三藐三菩提,須菩提!實無有法,佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提!如來所得阿耨多羅三藐三菩提,於是中無實無虛。是故如來說一切法,皆是佛法。須菩提!所言一切法者,即非一切法,是故名一切法。須菩提!譬如人身長大。」須菩提言:「世尊!如來說人身長大,則為非大身,是名大身。」

「須菩提!菩薩亦如是。若作是言:『我當滅度無量眾生。』則不名菩薩。何以故?須菩提!實無有法,名為菩薩。是故佛說:『一切法,無我、無人、無眾生、無壽者。』 須菩提!若菩薩作是言:『我當莊嚴佛土。』是不名菩薩。何以故?如來說莊嚴佛土者,即非莊嚴,是名莊嚴。須菩提!若菩薩通達無我法者,如來說名真是菩薩。」

究竟無我分第十七

為什麼燃燈佛會授記釋迦牟尼佛?

《金剛經》中,佛陀說:

「若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者,然燈佛即不與我授記。」

「無所得」才是授記的關鍵

意思是:如果「成佛」是某種可以「得到」的東西,那表示還有執著存在,這樣的心還沒真正契入佛法的核心「無我、無住、無所得」,燃燈佛就不會預言釋迦牟尼未來成佛。

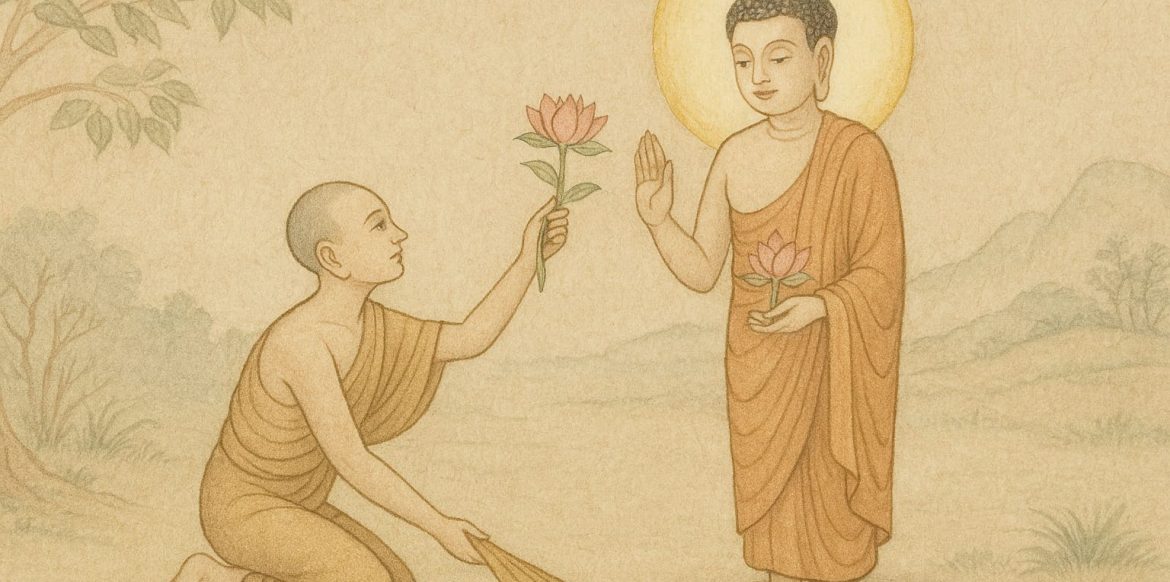

據傳,釋迦牟尼過去生曾供養燃燈佛鮮花,並脫下衣袍鋪地讓佛通過。這些行為不是為了交換果報,而是來自深層的慈悲與恭敬,沒有「求得」之心,正是無所得的行願。

「無所得」不是什麼都不要,而是放下對「結果」的執著,專注於當下的正道。

💡 生活啟發:登山者的故事

想像一個登山者,大家都在爭取登頂徽章,他卻不執著名利,只是安住當下、欣賞風景、幫助同行者。他的心不在「得」而在「行」,自然與山道合一。他沒有想「我要比別人快」,也不想「證明我行」,只是踏實地走著。

這種放下得失心的行者,就像釋迦牟尼成佛前的心境,正因如此,燃燈佛才能授記。

🔍 進階思考

「無所得」並非否定努力,而是超越二元對立,有得有失、有我有他。這種心境讓人自然契入法性,而非依賴表面功德或形式作為成佛的標準。

為什麼佛陀說「一切法皆是佛法」?

佛陀又說:

「是故如來說一切法,皆是佛法。」

佛法是覺照,而非形式

「一切法」指的是萬事萬物——不論喜怒哀樂、日常雜事、順逆境遇;

「佛法」則是幫助我們放下執著、見真如、得自在的覺照之道。

佛陀強調:**只要能引導你看清真相、轉化煩惱、培養智慧與慈悲的經驗,都是佛法。**它不侷限在經典與寺院裡,而是無處不在。

💡 生活中的佛法例子:

掃地時的覺照

你掃地時是否曾心浮氣躁?如果你能停下來觀察:「我為什麼急著結束?」這一刻的觀照,就是佛法。

職場壓力中的轉化

面對壓力與deadline,你可能抱怨或焦慮。但若你靜下來問:「這些情緒從哪來?我一定要這麼累嗎?」你已經在學會自我調伏,這就是佛法的練習。

社會紛爭中的慈悲

看到社會爭執或不公,你可能想批判。但若你生起一念慈悲:「願眾生離苦,不再彼此傷害」,這就是佛法的現代實踐。

❓ 「壞事也是佛法嗎?」

有人可能問:「痛苦或邪惡也算佛法嗎?」

佛陀的意思不是肯定壞事本身,而是說:即使在逆境中,只要你能以覺照面對、不再被牽著走,痛苦就能成為覺醒的契機。

例如:一次失敗讓你學會謙卑,一場疾病讓你放慢腳步,這些也能轉化為佛法。

🔍 進階思考

「一切法皆是佛法」其實指向空性智慧:

萬法皆無自性,卻因緣所生。每一件事都可能成為通往覺醒的門,只要我們有智慧去觀照,有慈悲去回應。

🧘♀️ 佛法在每個當下

燃燈佛授記釋迦牟尼佛,不是因為他「得到了什麼」,而是因為他放下了對「得」的執著。

佛陀說「一切法皆是佛法」,不是鼓勵亂解經義,而是提醒我們:只要我們以智慧與慈悲面對當下,所有經驗都可以成為修行的資糧。

初學者小練習

洗碗時,試著放下「快點結束」的念頭,用心感受水流與動作。

與人爭執時,觀察:「我的執著是什麼?」

面對不如意時,讓心停留幾秒,深呼吸,不被拉走。

進階思考

順境與逆境,怎樣都能成為「道場」?

在無常變化中,你是否開始看見自己與眾生的連結?是否願意柔軟一點、多一分慈悲?

🌱 佛法無處不在,只要有智慧與慈悲,一切法,皆是佛法。